Antidote Europe

André Ménache témoigne ici de ses engagements et succès passés, de son activité au sein d’Antidote Europe [1] et de la façon dont il est devenu végane. Ce parcours appelle chacun à prendre conscience de ce que l’on peut changer individuellement et collectivement.

André Ménache témoigne ici de ses engagements et succès passés, de son activité au sein d’Antidote Europe [1] et de la façon dont il est devenu végane. Ce parcours appelle chacun à prendre conscience de ce que l’on peut changer individuellement et collectivement.

Quand avez-vous choisi de devenir vétérinaire et pourquoi ?

J’ai toujours été attiré par les animaux. Petit, je jouais plus avec les chiens du quartier qu’avec les autres enfants. La conscience du droit des animaux m’est apparue très tôt. Afin de les défendre, je pouvais faire des études de droit pour devenir avocat comme mon père, ou bien devenir vétérinaire. À l’époque, il aurait été impossible de trouver du travail en tant qu’avocat pour animaux. Pour cette raison, j’ai décidé d’étudier la médecine vétérinaire à l’âge de 18 ans.

La formation en zoologie et en médecine vétérinaire impose-t-elle de faire des expérimentations sur les animaux ?

Malheureusement oui. Comme la plupart des étudiants, je me suis tout d’abord dit que je n’avais pas le choix, qu’il s’agissait d’un mal nécessaire. En deuxième année par contre, on devait faire une collection d’insectes. J’ai demandé à mon professeur si je pouvais dessiner les insectes plutôt que de les tuer. Il a accepté ! Après cela, je n’ai plus fait d’expériences sur les animaux. Il faut cultiver sa conscience.

Vous avez trouvé une méthode substitutive. Est-ce que cela vous a inspiré pour la suite ?

Oui. Ensuite, j’ai trouvé un journal sud-africain contre l’expérimentation animale. Trente ans plus tard, je suis devenu le conseiller scientifique de l’Association sud-africaine contre les expériences douloureuses sur les animaux [2].

Vous avez compris que l’on pouvait réussir à obtenir des aménagements et des méthodes de substitution.

Ça dépend d’abord de l’élève qui doit refuser de nuire, ça dépend aussi de la bonne volonté du professeur. Je crois qu’il est très difficile pour les étudiants d’éviter les expériences sur les animaux en France actuellement. Certains étudiants nous écrivent. Ils veulent étudier la médecine, la médecine vétérinaire ou même la biologie mais ne veulent pas effectuer d’expériences sur les animaux. Ils nous demandent si on peut les aider, mais nous ne pouvons pas faire grand-chose. Certains étudiants perdent une année parce qu’ils refusent de participer à ces expérimentations. Les étudiants peuvent aller à Toulouse au lieu de Paris par exemple. À Toulouse, les professeurs sont parfois d’accord pour les laisser étudier sans expériences sur les animaux. Si un étudiant vétérinaire ne veut pratiquer aucune expérience de ce type, il peut y arriver. L’université de Davis en Californie le permet en tout cas [3].

Donc dans les études vétérinaires, est-il possible de faire autrement qu’en conduisant des expériences sur les animaux ?

Absolument ! C’est déjà connu et reconnu aux États-Unis et en Angleterre, je dirais presque partout et de plus en plus. On étudie les principes physiologiques fondamentaux avec des logiciels qui permettent de modéliser des choses simples, comme la façon dont un cœur bat ou la réaction d’un muscle stimulé. Nous n’avons donc pas besoin de tuer un animal à chaque fois pour ce genre de choses puisqu’on peut tout comprendre sur un simple écran. En ce qui concerne la chirurgie, on peut très bien apprendre petit à petit auprès d’un chirurgien compétent, comme cela se fait lorsqu’on opère des humains. Inutile de faire des expériences sur un animal vivant. Cette méthode éthique est aussi pratiquée pour les animaux, mais surtout aux États-Unis, qui sont à la pointe du progrès.

Absolument ! C’est déjà connu et reconnu aux États-Unis et en Angleterre, je dirais presque partout et de plus en plus. On étudie les principes physiologiques fondamentaux avec des logiciels qui permettent de modéliser des choses simples, comme la façon dont un cœur bat ou la réaction d’un muscle stimulé. Nous n’avons donc pas besoin de tuer un animal à chaque fois pour ce genre de choses puisqu’on peut tout comprendre sur un simple écran. En ce qui concerne la chirurgie, on peut très bien apprendre petit à petit auprès d’un chirurgien compétent, comme cela se fait lorsqu’on opère des humains. Inutile de faire des expériences sur un animal vivant. Cette méthode éthique est aussi pratiquée pour les animaux, mais surtout aux États-Unis, qui sont à la pointe du progrès.

Lorsque vous avez terminé vos études, vous n’avez pas créé de clinique vétérinaire. Pourquoi ?

Cela n’a jamais été mon rêve. Je voulais défendre les droits des animaux. C’est pourquoi j’ai immédiatement travaillé dans les refuges, tant en Afrique du Sud, à Durban, qu’en Israël, près de Tel-Aviv, où je suis devenu le vétérinaire principal. L’Afrique du Sud était mieux équipée en 1981 qu’Israël. Cela reflétait la différence dans l’opinion publique de ces deux nations. J’ai travaillé pour d’autres associations. En 1983, j’ai créé et dirigé une association contre la vivisection en Israël [4]. Ensuite, j’ai  été représentant de la Ligue internationale pour la protection des chevaux [5] et de la Ligue internationale pour la protection des primates [6], puis membre du comité de la Société israélienne de protection du cheval [7]. Cela m’a conduit à devenir directeur de la Fédération israélienne des associations de protection animale [8], qui coordonnait 23 associations. Dans cette position, j’ai pu lancer une action juridique contre le gavage des oies. Cela nous a pris dix ans, mais nous avons gagné !

été représentant de la Ligue internationale pour la protection des chevaux [5] et de la Ligue internationale pour la protection des primates [6], puis membre du comité de la Société israélienne de protection du cheval [7]. Cela m’a conduit à devenir directeur de la Fédération israélienne des associations de protection animale [8], qui coordonnait 23 associations. Dans cette position, j’ai pu lancer une action juridique contre le gavage des oies. Cela nous a pris dix ans, mais nous avons gagné !

Ah ! C’est vous ? Bravo !

Je n’ai pas fait cela tout seul ! J’étais très entouré, notamment par des avocats bénévoles.

En France, cela paraissait extraordinaire.

Même en Israël ! Le pays était le 3e exportateur mondial de foie gras. Cette industrie faisait un chiffre d’affaires annuel de 25 millions de dollars. Ça n’a pas été facile. La France, c’est le pays le plus difficile, il faut l’isoler. Nous sommes en train de coordonner des actions dans des pays européens pour faire changer les choses avant de nous attaquer à la France. Malheureusement, la Chine a découvert le foie gras et va l’appliquer à grande échelle… Il faut montrer l’exemple.

Connaissez-vous L214 [9] et Stop gavage [10] ?

Non, j’ai surtout travaillé avec Vier Pfoten [11] (Quatre Pattes), une association très connue en Allemagne et en Autriche pour agir contre le gavage des oies en Hongrie, le plus gros exportateur européen après la France. L’Espagne produit aussi du foie gras. Il faut garder la France pour le dessert ! Même si la réglementation européenne interdit les pratiques cruelles telles que le gavage, les autorités tolèrent encore les pratiques soi-disant culturelles.

L’expérimentation dite animale présente-t-elle un intérêt scientifique et économique ?

Il existe deux cas de figure : le fonctionnement universitaire et celui de l’industrie. Les universités reçoivent de l’argent pour que les doctorants et professeurs produisent des articles, notamment en recherche fondamentale, c’est-à-dire sans obligation de résultats pratiques. Il ne s’agit que de savoir ce qui se passe lorsqu’on appuie sur tel ou tel bouton. On peut poser infiniment de questions et recevoir infiniment de réponses, sans qu’aucune ne soit pertinente pour la santé humaine ni vétérinaire. La façon la plus facile de faire avancer sa carrière pour un chercheur est donc de pratiquer des expériences sur des rats et des souris. On dit d’ailleurs que le rat est un animal qui, lorsqu’on lui fait une piqûre, vous donne un article scientifique. Les autorités de réglementation ont gâté les industries pharmaceutiques et chimiques en leur faisant confiance dans le choix des animaux les plus pertinents pour prouver que leurs produits ne sont pas nocifs. Les industries ont le droit de tester 20 sortes d’animaux différents, de mettre de côté tous les résultats compromettants et de ne présenter que les 2 ou 3 espèces qui survivent bien. Elles ne sont pas obligées de présenter les résultats négatifs. Croyez-vous qu’elles présentent les pires résultats possibles ? Lorsque les industriels présentent 3 espèces résistantes, les autorités valident la mise sur le marché (pour les produits chimiques) ou la possibilité de passer aux tests cliniques sur des humains (pour les médicaments)…

L’expérimentation animale peut-elle être tenue pour responsable de catastrophes sanitaires ?

Oui. C’est une sorte d’alibi qui permet de mettre toutes sortes de substances sur le marché. Vous et moi avons dans notre corps à peu près 200 produits chimiques de synthèse qui n’auraient jamais dû s’y trouver. Après les maladies cardiaques, les cancers et les accidents vasculaires cérébraux, les effets secondaires des médicaments représentent la 4e cause de décès en France, soit environ 18 000 morts par an [12] : c’est l’équivalent d’une soixantaine de Boeings 747 qui s’écraseraient chaque année. D’ailleurs, plus personne ne prendrait l’avion si de telles catastrophes survenaient ! Les gens ne font pas encore le lien avec les médicaments parce qu’ils ne savent pas. La situation est la même dans l’ensemble du monde occidental. Les autorités considèrent que les expérimentations animales donnent des résultats fiables. Elles font aussi confiance à l’industrie pour choisir l’espèce animale susceptible de prouver que ses produits ne sont pas nocifs. Les essais cliniques qui sont ensuite menés sur des humains prétendument volontaires et en bonne santé sont considérés comme fiables, alors qu’il est très différent de donner un médicament à une personne malade et à une personne saine, sans parler de l’éthique douteuse de ces pratiques. Les morts dues aux effets secondaires sont tout simplement considérées comme un mal nécessaire, mais 18 000 morts par an, c’est un mal de plus ! Lorsqu’on étudie cela en profondeur, comme moi, on comprend qu’il s’agit d’un jeu de dupes.

Quelles catastrophes sanitaires sont restées célèbres ?

Quelles catastrophes sanitaires sont restées célèbres ?

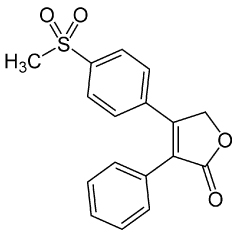

Il y en a malheureusement plusieurs. Premier exemple : le thalidomide, qui avait été testé sur les animaux, a été donné aux femmes enceintes contre les nausées matinales entre 1957 et 1961. Ce médicament a provoqué une grave malformation congénitale des membres chez environ 10 000 enfants, dont certains sont morts. Après cette tragédie, les chercheurs ont essayé de reproduire ces effets secondaires sur les animaux. Ils ont eu beaucoup de difficulté à trouver l’espèce qui présentait les mêmes réactions. Même si ce produit avait été testé sur de nombreuses espèces animales, il n’est pas du tout certain que ses épouvantables effets secondaires auraient été découverts avant la commercialisation. Deuxième exemple, mais d’actualité cette fois : un récent procès français a opposé un fabricant de Distilbène aux petits-enfants d’une femme à qui on avait administré cette hormone contre les fausses couches. Les descendants féminins ont développé un cancer du col de l’utérus. Le juge leur a demandé de produire l’ordonnance de leur grand-mère, mais heureusement, la Cour de justice française a estimé que c’était au fabricant de prouver l’innocuité de son produit et non aux victimes d’en prouver la nocivité.  Comme troisième exemple, je citerais le Vioxx, qui a provoqué entre 150 000 et 200 000 morts dans le monde entier, à cause d’un risque accru d’infarctus du myocarde. Ce médicament a été retiré du marché en 2004. Les avocats de Merck, le fabricant, ont argumenté que le Vioxx n’était pas nocif sur les souris, allant même jusqu’à démontrer ses effets cardioprotecteurs sur ces mêmes rongeurs. Voilà ce qui arrive lorsqu’on laisse l’industrie choisir les animaux les plus à même de valider l’innocuité de ses produits en vue d’une mise sur le marché juteuse.

Comme troisième exemple, je citerais le Vioxx, qui a provoqué entre 150 000 et 200 000 morts dans le monde entier, à cause d’un risque accru d’infarctus du myocarde. Ce médicament a été retiré du marché en 2004. Les avocats de Merck, le fabricant, ont argumenté que le Vioxx n’était pas nocif sur les souris, allant même jusqu’à démontrer ses effets cardioprotecteurs sur ces mêmes rongeurs. Voilà ce qui arrive lorsqu’on laisse l’industrie choisir les animaux les plus à même de valider l’innocuité de ses produits en vue d’une mise sur le marché juteuse.

Les industriels auraient-ils pu choisir de conduire des expériences sur un animal qui aurait développé les mêmes symptômes que l’homme ?

Il ne faut pas être naïf : n’importe quelle industrie cherche à faire du profit. Sur 20 animaux testés, les industriels choisiront les deux seuls qui présentent des résultats positifs. La plupart du temps, personne ne s’en aperçoit. Cela ne remonte à la surface que lorsqu’une catastrophe gigantesque se retourne contre le fabricant. Le juge peut parfois demander les résultats des expériences sur tous les animaux. Parfois, on se rend compte qu’un effet nocif avait été observé sur une espèce animale, mais ce n’est pas toujours le cas. Par ailleurs, imaginons qu’un animal ait présenté des symptômes suspects, les fabricants peuvent toujours se réfugier derrière la loi qui ne les oblige pas à communiquer tous les résultats.

Il ne faut pas être naïf : n’importe quelle industrie cherche à faire du profit. Sur 20 animaux testés, les industriels choisiront les deux seuls qui présentent des résultats positifs. La plupart du temps, personne ne s’en aperçoit. Cela ne remonte à la surface que lorsqu’une catastrophe gigantesque se retourne contre le fabricant. Le juge peut parfois demander les résultats des expériences sur tous les animaux. Parfois, on se rend compte qu’un effet nocif avait été observé sur une espèce animale, mais ce n’est pas toujours le cas. Par ailleurs, imaginons qu’un animal ait présenté des symptômes suspects, les fabricants peuvent toujours se réfugier derrière la loi qui ne les oblige pas à communiquer tous les résultats.

L’expérimentation animale permet-elle tout de même de prévoir certaines choses de façon fiable ?

Selon les chiffres des industries elles-mêmes, la corrélation est de l’ordre de 0,3, c’est-à-dire que 3 animaux sur 10 réagissent comme l’homme [13]. Ce système est moins performant que de jouer à pile ou face, parce qu’il est impossible de savoir à l’avance quels sont les animaux qui vont réagir comme l’homme.

Quels sont les animaux utilisés pour les expérimentations ?

Quels sont les animaux utilisés pour les expérimentations ?

Pour les expériences médicales pharmaceutiques, les autorités de réglementation exigent deux espèces : des rongeurs et des non-rongeurs. Les rongeurs sont généralement des souris ou des rats. Les non-rongeurs sont des chiens ou des singes, selon le choix de l’industriel pharmaceutique. Pour l’industrie chimique, les animaux choisis sont généralement des rats, des souris et des lapins. Pour les pesticides, on utilise des rongeurs et des chiens. Pour les cosmétiques, on utilise des souris, des rats et des lapins. Les petits rongeurs payent le plus lourd tribut : 85 %, les souris plus encore que les rats. Ils sont plus faciles et plus rapides à élever. Les chimpanzés ne deviennent adultes qu’à 35 ans et sont beaucoup plus dangereux et contraignants que les souris ou les rats. Il n’y a plus aujourd’hui qu’un millier de chimpanzés dans les laboratoires, malgré le fait qu’il s’agisse de l’animal le plus proche de l’homme (98 % de l’ADN est semblable), et ce pour des raisons pratiques. Aujourd’hui, on utilise davantage les macaques parce qu’ils sont plus petits. À ce sujet, remarquons qu’un macaque mauricien ne réagit pas toujours de la même façon qu’un macaque chinois ou vietnamien à la même molécule [14].

Les autorités ne vont-elles pas imposer de faire des expériences sur un plus grand nombre d’espèces ?

Le système d’expérimentation ne serait pas plus fiable parce qu’on reviendrait toujours au même problème. Lorsqu’on observe des effets nocifs sur les animaux, il n’est pas certain que l’humain réagisse de la même façon. On a sans doute perdu des médicaments formidables parce qu’ils ont provoqué des effets négatifs sur des animaux.

Mais alors, faut-il prendre des médicaments ou pas ?

Parfois, on n’a pas le choix. Personnellement, si je peux choisir entre un traitement conventionnel, homéopathique ou phytothérapique, je préfère les deux derniers.

Antidote Europe encourage l’adoption de la toxicogénomique, une méthode que vous dites plus fiable. Mais pourquoi ?

Antidote Europe encourage l’adoption de la toxicogénomique, une méthode que vous dites plus fiable. Mais pourquoi ?

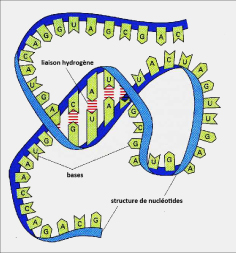

C’est la toxicologie moderne, la manière dont nos gènes réagissent aux substances toxiques. Cette méthode est plus fiable à condition d’utiliser les cellules appropriées. Si l’on souhaite connaître la toxicité d’un médicament sur les chiens, il faut conduire les tests sur des cellules de chien. Si l’on veut connaître les effets secondaires des médicaments sur les humains, il faut étudier les réactions des cellules humaines. Il est beaucoup plus difficile de tricher sur les effets toxiques avec cette méthode qu’avec les expérimentations sur les animaux. Il existe en effet des réactions différentes selon les variations de génomes entre les individus, mais cet écart est beaucoup plus ténu que la différence de réactions entre les animaux et l’homme.

Quels sont les autres avantages de la toxicogénomique ?

C’est beaucoup moins cher ! Le remplacement des cages et l’investissement dans le matériel nécessaire à l’investigation toxicogénomique constituent un effort financier, certes, mais le retour sur investissement est très rapide. Le matériel informatique et la culture de cellules demandent peu de place et encore moins de main d’œuvre, par rapport au dispositif des tests sur animaux, avec les batteries de cages, les techniciens pour l’entretien, sans parler de la nourriture. C’est un plus indéniable, mais gardons à l’esprit qu’à défaut de présenter de tels avantages financiers, il faudrait néanmoins utiliser la toxicogénomique pour des questions de santé humaine. La toxicogénomique présente un autre avantage considérable : elle est beaucoup plus rapide. Un test pour savoir si un produit peut causer le cancer ne prend que de 24 à 36 heures, alors que sur des rats, il prend de 24 à 36 mois !

Pourquoi la méthode toxicogénomique n’a-t-elle donc pas encore été généralisée ?

Le dispositif n’existe que depuis 1990. Actuellement, la loi exige encore les tests sur les animaux. Ces données sont obligatoires. C’est historique. Toutefois, les fabricants de médicaments qui donnent des informations relatives à la toxicogénomique, bien que ce soit encore facultatif, voient leur dossier remonter en haut de la pile pour l’agrémentation. C’est encourageant !

Vous dites que l’obligation de fournir des tests sur les animaux est historique. Pouvez-vous développer, s’il vous plaît ?

À cause des expérimentations menées sur les humains dans les camps d’extermination lors de la seconde guerre mondiale et révélées par le procès de Nuremberg, les autorités sanitaires ont refusé de poursuivre toute expérimentation sur des humains non consentants. Les tests ont été reportés sur les animaux. C’est une réaction compréhensible, mais ce n’était pas la bonne solution. Aussi faut-il rappeler la déclaration d’Helsinki [15], édictée par le porte-parole de l’Association médicale mondiale en 1964, disant qu’il faut tester sur les animaux en premier. Pourtant, cet avis officiel n’est que consultatif. L’une de mes démarches a fait modifier la déclaration d’Helsinki, qui propose maintenant à ceux qui veulent utiliser des méthodes substitutives de ne plus faire d’expérimentation animale. La tragédie du thalidomide a curieusement renforcé l’expérimentation sur les animaux, malgré les difficultés extrêmes que les chercheurs ont éprouvées à reproduire sur les animaux le terrible effet subi par les humains.

L’étude génomique peut-elle s’appliquer à tout et n’importe quoi ?

À peu près. Il y a des gènes dans tous les êtres vivants. Nous partageons 50 % des gènes d’une banane par exemple. On peut faire des tests sur des cellules de plantes. Le caractère herbicide ou pesticide d’une substance peut lui aussi faire l’objet d’une recherche. Lorsqu’on expose une cellule à des substances toxiques, elle réagit parce qu’elle a évolué pour se défendre. En 24 ou 36 heures, les réactions sont observables.

Peut-on raisonnablement transposer l’expression d’un gène cellulaire à un organisme entier ?

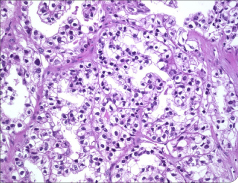

Les premières cellules testées sont des cellules de culture, c’est-à-dire cancéreuses. Il y a suffisamment de réactions normales dans ces cellules malades pour que les tests soient pertinents. Les étapes suivantes consistent à affiner les résultats. Pour cela, la même expérience est conduite sur des cellules primaires saines, obtenues par biopsie. Lorsqu’on avale une pilule, les substances sont libérées dans l’intestin, puis elles entrent dans la circulation sanguine qui les apporte au foie, avant que les reins ne procèdent à l’élimination. Pour modéliser la façon dont un organisme tout entier réagit, on pratique les expériences sur des échantillons de cellules prélevées par biopsie : intestins, sang, foie et reins. Ce système s’appelle lab-on-a-chip. Par cette approche, on commence à comprendre la façon dont un organisme complexe peut réagir. Le modèle n’est pas parfait, mais les résultats restent plus pertinents que ceux de l’expérimentation animale parce qu’il s’agit ici de cellules humaines : le système complet du rat n’est pas le même que le système complet de l’homme ou que celui du chien. Une substance peut provoquer plusieurs choses : un cancer, des dégâts neurodégénératifs tels que les maladies d’Alzheimer ou de Parkinson, etc. On voit tout de suite les gènes mobilisés par la cellule et comme on connaît à peu près la fonction de chaque gène, on peut faire des déductions fiables. Si l’on voit qu’il s’agit du gène qui correspond au cancer, il est inutile de faire des tests sur les rats qui dureront de 24 à 36 mois.

Quel est le taux de fiabilité mesuré de la toxicogénomique et de la pharmacogénomique ?

C’est du cas par cas. Si la cellule de culture réagit de la même façon qu’un organisme tout entier, la fiabilité est de 100 %. Par contre, si le foie métabolise la substance, celle-ci peut être modifiée. La fiabilité d’un test n’est alors plus que de 60 %, mais c’est déjà bien plus pertinent que le dispositif des expérimentations sur animaux, qui n’est que de 30 %. Si le produit est nocif pour une cellule, il est très probable qu’il le soit pour l’organisme. Les étapes suivantes consistent justement à affiner les résultats en modélisant la réaction des cellules saines des différents organes dont le foie ou des cellules neuronales de culture. Lorsqu’on met bout à bout l’ensemble de ces réactions, on arrive à une fiabilité de 95 %.

Concrètement, comment cela fonctionne-t-il ?

Concrètement, comment cela fonctionne-t-il ?

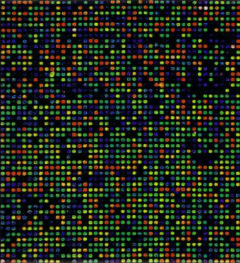

La première étape s’appelle criblage à haut débit. Elle consiste à déterminer la nocivité d’un produit sur une cellule. On commence par chercher la dose de substance qui tue les cellules, puis on en dilue la concentration jusqu’à trouver celle qui ne tuera aucune cellule pendant 36 heures. C’est une concentration de produit très faible, mais suffisante pour observer la mobilisation du génome. Le produit pénètre dans les cellules. Les gènes qui réagissent produisent de l’ARN, qu’une série d’opérations, centrifugation, produits révélateurs, comparaison de combinaisons par des programmes informatiques…, nous permet d’isoler, d’identifier et de comprendre. Il s’agit au final d’une mesure d’activité des gènes.

Nous disposons en effet d’un inventaire de l’ensemble des ARN humains et de leur correspondance ADN. Un gène peut être surexprimé, déprimé ou rester inchangé. Chaque gène a un rôle, anticancer par exemple. S’il est surexprimé, la substance accroît les risques de cancer. S’il est déprimé, la substance accroît les risques de cancer de façon plus dangereuse parce qu’elle détruit le mécanisme de défense. Si le gène demeure inchangé, il n’y a pas de risque particulier. C’est très différent des tests sur les animaux. La méthode de la dose létale 50 (DL50) consiste à déterminer la dose qui tue la moitié des animaux testés…

Nous disposons en effet d’un inventaire de l’ensemble des ARN humains et de leur correspondance ADN. Un gène peut être surexprimé, déprimé ou rester inchangé. Chaque gène a un rôle, anticancer par exemple. S’il est surexprimé, la substance accroît les risques de cancer. S’il est déprimé, la substance accroît les risques de cancer de façon plus dangereuse parce qu’elle détruit le mécanisme de défense. Si le gène demeure inchangé, il n’y a pas de risque particulier. C’est très différent des tests sur les animaux. La méthode de la dose létale 50 (DL50) consiste à déterminer la dose qui tue la moitié des animaux testés…

Qui a fondé Antidote Europe ?

L’Alsacien Claude Reiss et son épouse Françoise, anciens chercheurs du CNRS, rejoints par Hélène Sarraseca, qui a une formation scientifique elle aussi. Antidote Europe est une association à but non lucratif loi 1901, créée en 2004. Il s’agit d’un comité strictement scientifique s’opposant à l’expérimentation animale pour des raisons scientifiques, parce qu’aucune espèce n’est fiable pour une autre espèce. J’ai eu l’opportunité de rejoindre l’association [16] en 2007. C’est une chance !

L’Alsacien Claude Reiss et son épouse Françoise, anciens chercheurs du CNRS, rejoints par Hélène Sarraseca, qui a une formation scientifique elle aussi. Antidote Europe est une association à but non lucratif loi 1901, créée en 2004. Il s’agit d’un comité strictement scientifique s’opposant à l’expérimentation animale pour des raisons scientifiques, parce qu’aucune espèce n’est fiable pour une autre espèce. J’ai eu l’opportunité de rejoindre l’association [16] en 2007. C’est une chance !

Quelles sont vos méthodes de travail ?

Nous nous occupons de subventionner des études pour les faire parvenir aux autorités de réglementation, notamment la Commission européenne. Actuellement, toutes les informations qui nous proviennent de la Commission européenne concernant la santé humaine ont été élaborées à partir d’expérimentations animales. Rien de tout cela n’est fiable pour les humains. C’est pourquoi nous informons le grand public. Les défenseurs de l’expérimentation animale présentent leurs pratiques comme un mal nécessaire : « Nous aimons les animaux mais nous préférons les enfants ». L’argumentation éthique et morale au sujet des droits des animaux ne les interpelle donc pas. C’est pourquoi nous préférons apporter des preuves tangibles des catastrophes sanitaires que leurs méthodes ont engendrées, tout en promouvant des procédés substitutifs beaucoup plus efficaces et économiques.

Nous nous occupons de subventionner des études pour les faire parvenir aux autorités de réglementation, notamment la Commission européenne. Actuellement, toutes les informations qui nous proviennent de la Commission européenne concernant la santé humaine ont été élaborées à partir d’expérimentations animales. Rien de tout cela n’est fiable pour les humains. C’est pourquoi nous informons le grand public. Les défenseurs de l’expérimentation animale présentent leurs pratiques comme un mal nécessaire : « Nous aimons les animaux mais nous préférons les enfants ». L’argumentation éthique et morale au sujet des droits des animaux ne les interpelle donc pas. C’est pourquoi nous préférons apporter des preuves tangibles des catastrophes sanitaires que leurs méthodes ont engendrées, tout en promouvant des procédés substitutifs beaucoup plus efficaces et économiques.

Pourquoi l’association Antidote Europe mène-t-elle actuellement une campagne d’information concernant les effets des pesticides sur la santé humaine [17] ?

Lorsqu’une personne mange des raisins issus d’une agriculture conventionnelle, elle peut ingérer 5 pesticides à la fois. Les pesticides sont testés séparément sur les animaux, mais pas simultanément. Les interactions ne sont tout simplement pas étudiées, malgré l’importance de leurs effets. Chacun de nous est entouré d’environ 250 000 produits chimiques. Si l’on ne considérait que les 1 000 plus importants et qu’on choisissait de les étudier par simples groupes de 3, il faudrait effectuer 166 millions d’expériences : c’est matériellement irréalisable !  Pour des raisons de fiabilité, d’économie, de temps et surtout de santé humaine, nous voudrions montrer à la Commission européenne qu’il est possible et souhaitable de tester les produits chimiques et leurs mélanges sur des cellules de culture. Nous avons donc récolté des fonds afin de subventionner une étude de ce type à l’université d’Aston, à Birmingham au Royaume-Uni. L’article a été soumis à une revue scientifique. Nous apporterons ensuite ces résultats à la Commission européenne pour montrer comment protéger la santé publique.

Pour des raisons de fiabilité, d’économie, de temps et surtout de santé humaine, nous voudrions montrer à la Commission européenne qu’il est possible et souhaitable de tester les produits chimiques et leurs mélanges sur des cellules de culture. Nous avons donc récolté des fonds afin de subventionner une étude de ce type à l’université d’Aston, à Birmingham au Royaume-Uni. L’article a été soumis à une revue scientifique. Nous apporterons ensuite ces résultats à la Commission européenne pour montrer comment protéger la santé publique.

Quelles sont les procédures que les scientifiques peuvent suivre pour influencer les pouvoirs publics ?

Malheureusement, je crois que nous adresser à la Commission européenne n’est pas une stratégie très efficace. Nous avons le devoir de le faire, mais il y a 15 000 lobbyistes à Bruxelles… Pour chaque représentant d’association envoyé à la Commission ou au Parlement, l’industrie en dépêche 50. Le rapport de force nous place dans une position de faiblesse telle que la bataille est perdue d’avance. Il vaut mieux étudier la source de ces produits : les industries chimique, pharmaceutique et cosmétique. Pour l’industrie pharmaceutique, les choses ont plutôt tendance à s’améliorer en ce moment parce qu’il devient plus profitable d’avoir moins d’effets secondaires chez les patients.  La pharmacogénomique permet notamment de déterminer le type d’individus sur lesquels les médicaments peuvent avoir un effet secondaire. Cela permet de réduire les risques de façon significative. Les autorités de réglementation encouragent les dossiers qui contiennent des données pharmacogénomiques en leur donnant une priorité de traitement. C’est un progrès que personne n’arrêtera parce que tout le monde y gagne.

La pharmacogénomique permet notamment de déterminer le type d’individus sur lesquels les médicaments peuvent avoir un effet secondaire. Cela permet de réduire les risques de façon significative. Les autorités de réglementation encouragent les dossiers qui contiennent des données pharmacogénomiques en leur donnant une priorité de traitement. C’est un progrès que personne n’arrêtera parce que tout le monde y gagne.

L’industrie cosmétique est un cas particulier. C’est le seul secteur de l’industrie que le grand public a une chance de pouvoir faire changer. Les consommateurs peuvent ne choisir que les produits non testés et réclamer l’arrêt des expérimentations animales aux grandes marques. Le 7e amendement de la directive sur les cosmétiques [18] indique qu’à partir de mars 2013, les tests sur les animaux seront interdits. Si l’on arrive à faire respecter la directive, en sensibilisant le grand public, on pourra réclamer la même chose pour les produits chimiques. C’est donc une cause très importante, parce qu’il ne s’agira plus de sauver 6 000 animaux par an mais 54 millions ! C’est pour cela qu’il y a une polémique importante à Bruxelles sur ce sujet : l’industrie chimique ne souhaite pas changer de méthode, et ce pour de très mauvaises raisons.

L’industrie chimique ne voit-elle donc aucun intérêt à adopter des méthodes plus efficaces, moins coûteuses et beaucoup plus rapides ?

La toxicogénomique n’intéresse pas l’industrie chimique parce qu’elle peut déceler le caractère allergène des produits, contrairement aux tests sur les animaux.

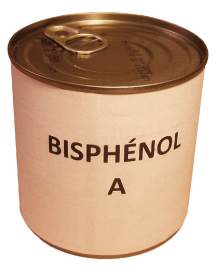

Antidote Europe s’intéresse également au bisphénol A [19]. Pourquoi ?

Antidote Europe s’intéresse également au bisphénol A [19]. Pourquoi ?

Cette substance de synthèse a été découverte au début du xxe siècle. Elle a été testée par l’industrie pharmaceutique comme contraceptif pour les femmes en 1936, mais n’a pas été retenue parce que son effet œstrogène est trop faible. C’est d’ailleurs pour cela que l’industrie pharmaceutique s’est intéressée au Distilbène, dont la molécule est très proche. L’industrie des plastiques a découvert les propriétés du bisphénol A pour donner de la transparence, de la flexibilité, de la dureté à leurs matériaux. Résultat, le bisphénol A est maintenant présent partout : biberons, boîtes, couvercles, bouteilles, revêtement des canettes et boîtes de conserve… Aujourd’hui, nos organismes contiennent tous du bisphénol A : nous sommes tous féminisés.

Pourquoi ne devrions-nous pas être féminisés ?

L’œstrogène est une hormone féminine qui donne un signal de multiplication aux cellules. Le cancer le plus important chez la femme, c’est le cancer du sein. Chez l’homme, c’est celui de la prostate. La plupart des gens pensent que le cancer de la prostate est imputable à un excès de testostérone : c’est faux ! C’est dû à un excès d’œstrogènes. Il y a cinq ans, Claude Reiss a testé le bisphénol A pour avertir le public de sa nocivité. Le seul pays au monde l’ayant reconnue est le Canada, qui est en avance. Mais la Commission européenne diffuse un document de 400 pages [20] pour expliquer que le bisphénol A n’est pas un problème parce qu’il a été testé sur toutes sortes d’animaux, rats, grenouilles, crevettes, poissons, etc., sans effet quelconque. La Commission européenne est allée beaucoup trop loin lorsqu’elle a assuré qu’un nouveau-né recevant entre 8 et 12 parties par milliard de bisphénol A par contamination des biberons ne risquait rien. Au contraire, des experts américains ont découvert que le bisphénol A pouvait provoquer des effets négatifs sur le développement sexuel à partir d’une concentration inférieure à une partie pour 1 000 milliards [21]. La toxicologie fœtale est une spécialité scientifique particulière que la Commission européenne n’a pas su prendre en compte dans son rapport. Cette incompétence manifeste est très grave pour la santé publique. Le bisphénol A est liposoluble. Cela lui permet de passer du sang vers les cellules cérébrales, même à travers l’utérus. Or les fœtus reçoivent des messages hormonaux très précis pendant la gestation, notamment lors de la différenciation sexuelle. Malheureusement, le bisphénol A est présent dans le corps des mères. Cela perturbe le signal hormonal.

Que faut-il faire pour éviter le bisphénol A ?

Que faut-il faire pour éviter le bisphénol A ?

Utiliser des produits non testés sur les animaux et même véganes ; éviter les canettes et les boîtes de conserve, les bouteilles en plastique dont le logo de recyclage du culot porte le chiffre 7 (éviter le 4 aussi à cause des phtalates) ; acheter des contenants en verre, des produits frais bio…

Merci pour ces informations pratiques. Avez-vous un passe-temps favori ?

Merci pour ces informations pratiques. Avez-vous un passe-temps favori ?

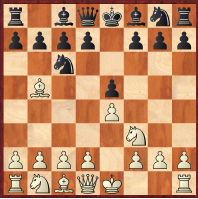

En ce moment, c’est la natation. Je suis un végane sportif. J’aime aussi beaucoup l’aïkido (je suis ceinture mi-noire) et les échecs. En Afrique du Sud, l’équipe de notre école était la 1e du pays. Mon ouverture préférée est la Ruy Lopez.

Comment êtes-vous devenu végane ?

J’étais végétarien depuis l’âge de 20 ans. Malgré ma formation de vétérinaire, je ne me rendais pas compte de la souffrance animale dans l’industrie laitière. Lorsque je suis venu en Angleterre travailler pour Animal Aid [22], la plus grande association de défense animale anglaise, tout le monde était végane… Ma compagne était végane elle aussi. Elle m’a appris à cuisiner des currys véganes, ce qui m’a bien aidé. C’était le coup de pouce qui me manquait. Je suis végane depuis quatre ans.

Propos recueillis par Constantin Imbs

Août 2011

Notes :

1. Plus d’informations sur antidote-europe.org.

2. South African Association against Painful Experiments on Animals (SAAAPEA). Voir à ce sujet : iaapea.com/index.php (site en anglais).

3. Liste d’établissements qui réduisent l’utilisation d’animaux pour l’éducation : animalearn.org/vetSchools.php (site en anglais).

4. Israeli Society for the Abolition of Vivisection (ISAV). Plus d’informations sur isav.org.il (site en hébreu).

5. L’International League for the Protection of Horses (ILPH) s’appelle désormais World Horse Welfare (WHW). Plus d’informations sur worldhorsewelfare.org (site en en anglais).

6. International Primate Protection League (IPPL). Plus d’informations sur ippl.org/index.php (site en en anglais).

7. Israel Horse Protection Society (IHPS). Plus d’informations sur savehorses.org.il (site en hébreu).

8. Noah, the Israeli Federation of Animal Protection Societies. Plus d’informations sur noah.org.il (site en hébreu).

9. Plus d’informations sur l214.com.

10. Plus d’informations sur stopgavage.com.

11. Plus d’informations sur vier-pfoten.de/website/output.php (en allemand) ou sur vierpfoten.eu/website/output.php (en anglais).

12. Lazarou (J.), Pomeranz (B. H.), Corey (P. N.), « Incidence of Adverse Drug Reactions in Hospitalized Patients », dans The Journal of the American Medical Association, vol. 279, n° 3, 15 avril 1998, p. 1200-1205. Disponible ici : jama.ama-assn.org/content/279/15/1200.full.pdf+html.

13. Suter (K. E.), « What Can Be Learned from Case Studies? The Company Approach », dans Lumley (C. E.) et Walker (S. R.), Animal Toxicity Studies: Their Relevance for Man, Quay Publishing, 1990 ; p. 57-67.

14. Uno (Y.), Matsushita (A.), Osada (N.), Uehara (S.), Kohara (S.), Nagata (R.), Fukuzaki (K.), Utoh (M.), Murayama (N.), Yamazaki (H.), « Genetic Variants of CYP3A4 and CYP3A5 in Cynomolgus and Rhesus Macaques » dans Drug Metabolism & Disposition, vol. 38, n° 2, février 2010, p. 209-214. Disponible ici : dmd.aspetjournals.org/content/38/2/209.full.pdf+html.

15. Voir la dernière version sur wma.net/fr/30publications/10policies/b3/index.html.

16. Plus d’informations sur antidote-europe.org/about-us/team.

17. Plus d’informations sur antidote-europe.org/articles/scientific-toxicity-assessment-of-pesticides-drugs-and-otherchemicals.

18. Directive 2003/15/CE du Parlement européen et du Conseil (datant du 27 février 2003) disponible ici : ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/files/doc/200315/200315_fr.pdf. Règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil (datant du 30 novembre 2009) relatif aux produits cosmétiques disponible ici : eur-lex.europa.eu/LexUri-Serv/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:342:0059:0209:FR:PDF.

19. Plus d’informations sur antidote-europe.org/campaigns/danger-bisphenol.

20. Le rapport (en anglais) est disponible sur publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/111111111/15063/1/lbna24588enn.pdf (1re partie sur l’environnement) et publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/111111111/15069/1/lbna24589enn.pdf (2e partie sur la santé humaine).

21. Un article (en anglais) du New York Times sur la toxicité du bisphénol A reconnue par les autorités canadiennes (datant du 13 octobre 2010) est disponible sur nytimes.com/2010/10/14/world/americas/14bpa.html.

22. Plus d’informations sur animalaid.org.uk/h/n/AA/HOME (site en anglais).